空间,唤醒情感——专访清华美院环艺设计系汪建松

图为汪建松近照。

他屡获全国室内设计展览会及“中国室内设计大展”个人、集体金、银、铜奖;出版多部专业著作及教学视频,获国家级、市级教学成果奖,校优秀教材奖。2011年获“百名优秀设计师”称号(北京市建筑装饰协会授予),2014年作品入选年度全国建筑工程装饰奖。

汪建松,1971年4月出生,清华大学美术学院环境艺术设计系副教授。 1992年毕业于原中央工艺美术学院环境艺术设计系,获学士学位;1996年晋升讲师,并参加研究生班,1998年获得同等学历;2005年赴澳大利亚新南威尔士大学交流学习;2014年9月将开始攻读中央美术学院博士学位。

他是2015年米兰世博会中国国家馆投标设计核心团队成员,室内设计总负责人。参与中国馆的建筑、景观、室内及展陈的一体化设计,完成包括序厅、影音厅、贵宾厅、宴会厅及餐饮区等重要空间的室内综合设计。

汪建松面目舒朗、仪容堂堂,是个微笑的交谈者。开了一下午的会,他的声音虽然有些疲惫和沙哑,但仍温和而平易。他善于在生活中营造一种舒适的氛围,这同样也体现在他的设计之中。

开放的中国馆

作为米兰世博会中国馆投标设计核心团队中的一员,汪建松的早期工作与团队协作密不可分。回顾设计之初,超越专业的界限,核心创意团队共同从哲学、文化、美学等多个角度寻找灵感,对中国馆的设计方向进行宏观定位,确定了“天地人和”这一既承载着丰富中国哲学内涵、又与农业息息相关的主题。

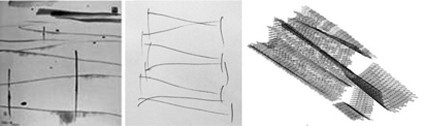

图为吴冠中水墨作品以及从中抽取的展馆结构设计

要诠释这一主题,就要抓住它的文化精髓,其实它早已存在于中国舞蹈、诗歌、绘画等诸多文学艺术门类之中,构成人们生活中的一部分。当代著名画家吴冠中的水墨作品,表现田埂纵横之景,体现散点构图、计白当黑的文人画传统;中国馆的设计从空间结构、装饰细节、建筑肌理乃至场馆标识等,都一脉相承地受此作品的影响。设计团队最终确认的建筑屋面俯视图,其屋架走势纵横交错、富于节奏感。由左至右,体现了设计概念的抽取、求证和实现过程。团队要做的,就是从各类艺术作品中提取和抽象出这种美的形式,并将之呈现在场馆的设计中。

图为中国馆首层半开放式餐饮区设计效果图

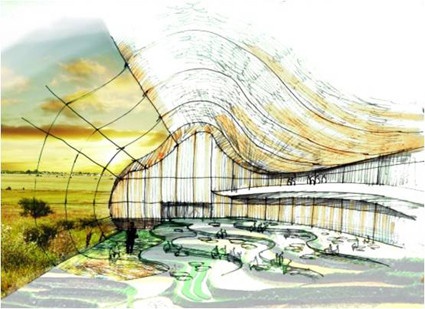

在中国馆的设计理念上,汪建松和创意团队成员达成了共识,打破四平八稳的设计套路,创造出更为开放、更具活力的空间,做“场域化的设计”。中国馆的“场域设计”理念以空间的起伏弯曲影响穿行其间的参观者的感受;建筑体的下方是通透的,麦田穿透建筑、一望无际,既消解了建筑的孤立性,也增强了空间的统一、延续和张力感。

图为2015世博会中国馆建筑效果图

在更多的时候,室内与室外、建筑与景观的界限已经消融。在汪建松负责设计的首层半开放式餐饮区,参观者闲坐在中国韵味的竹编飞檐下,远眺前方,一望无际的麦田闪耀在地中海的灿烂阳光中。它既是室内又是室外、既是建筑又是景观,轻松随意、却能带来丰富而浪漫的感受。

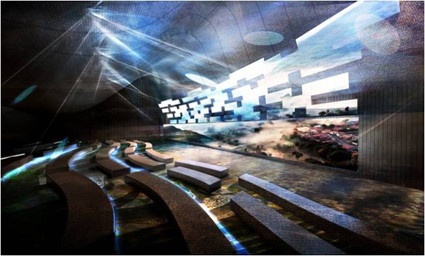

图为汪建松的影音厅空间设计草图之一

开放的空间形式,体现的是一个开放的、友好的、变化中的中国。汪建松特别注意到,近一个世纪以来,有着几千年农业文明积淀的中国春节文化,被数千万华侨华人带到了世界各地、为国际所熟悉,中国馆主影厅播放的影像便将以此作为主题。把中国人对于家庭和故土的依恋,淋漓尽致地体现在“春节”这一特殊的节日里。这种情感不仅属于中国、更属于全人类,它没有隔阂、最为动人。由汪建松设计的影音厅,将整个中国馆“天地人和”的理念再次带入高潮,为观众带来全新而立体的影音体验。

图为影音厅为最终效果图

中国馆主影厅的屋顶高挑深邃,隐喻粮仓的空间意境,而层层看台仿似梯田的阡陌纵横。观众入席后,灯光变暗,屋顶的动态影像表现出节气的风云变换,并将光芒逐渐引导致舞台区,一副中国特色的田园画卷徐徐展开。

非物质空间设计

汪建松从事教学和设计的二十年,也是中国设计飞速发展的二十年。上世纪80、90年代,中国室内设计深受西方后现代主义设计思潮的影响,对于造型和形式的追求成为主流;直至今日,这一潜流仍影响着大批中国设计师。工作早期,汪建松的设计思想也曾裹挟其中,但他很快跳脱出来,把关注点放在空间规划和意境表现上。用他的话来说,就是“非物质空间”设计。从“物质”的角度看设计,它不可避免地具有时间性、难以永世传承。但非物质的东西停留在精神层面,它影响人的情感、并在记忆中延续。

汪建松成长在安徽,徽派文化的传承对他影响深刻。对这片故土,他有着难舍的情结:“我经常会梦到家乡,梦到我家前面的大树;我坐在高的石头门槛上看天空,看四水归堂的小水池,和池里的小鱼、小乌龟”。对他来说,童年时代对环境的美好感受,至今仍能带来温暖与慰藉;对于族群而言,维系于原乡的集体记忆,才能构成他们的文化根基。在汪建松的作品中,徽式建筑的因素常常隐含其中。这种难以磨灭的情怀,是“非物质空间”设计的根本所在。

图为汪建松的室内设计作品

汪建松用他曾经完成的锦江会室内设计作品来向我进一步说明他的设计理念。通过空间层次营造叙事性,通过色彩和肌理创造不同功能区的氛围,通过光影变化打造更加丰富的记忆性。“非物质空间”设计,就是要用各种手段去创造人对于空间的情绪化归属感。一次美好的聚餐过后,人们也许不会留心墙面的纹理、家具的式样,但能记住那种场景、氛围,和不同光线下体会到的喜怒哀乐的情怀。

师与生

“非物质空间创造”也是汪建松教学中的关键词。讲课时,他引导学生们发掘“空间”的丰富表现力,并关注身边的自然与社会、做熨帖人心的设计。

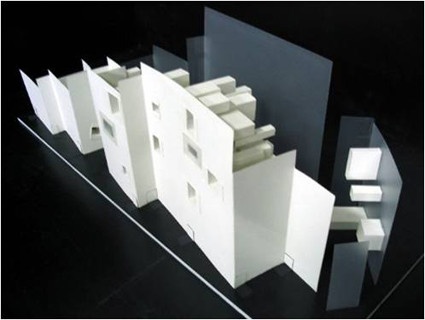

在环艺系开设的专业基础课《空间概念设计》课里,汪建松要求学生以“空间的粒子”为主题,设计一个具备封闭、半封闭和开放三种形态的空间,并幻想自己像尘埃、光线和风一样在其中游荡。一件作品尤令他印象深刻:在他的指导下,学生受《围城》这部小说的启发,以镂空方块与半透明塑料板为元素构成一座“迷城”,让外面的粒子想进来、里面的粒子想出去,人与空间在幻想中形成奇妙的流动关系。从一件小习作,足见空间语言的丰富性:它能以含蓄的方式表现复杂社会关系、带来强烈的空间张力。在两种材质夹成的空间里,透过白纸板上的方口,光线朦胧投入、显得温柔而神秘,吸引粒子的进入;方口连接着方形纸管,使粒子易于漂入;进入内部后,纸管和半透明塑料板之间形成了一个逼仄、压抑的空间,粒子迷失其中,却难以逃逸。

图为学生作品《围城》

学生设计时往往容易偏重形式、急于表现风格,创造出大而空的作品。在基础课程里,汪建松引导学生们从身边寻找感悟、从社会获取反馈,先感动自己,再通过技术呈现的方式感染他人。在为一年级服装专业开设的《三维造型设计》课上,他要求学生从生活中的感动出发,寻找标准化、可复制的基本造型结构,并连接成大的结构体穿戴在身上。一位学生以黄昏下的城市剪影为灵感,创作了“束缚”系列作品。他提取出城市的刚硬轮廓,用PPC塑料管做骨架,组合出一个阻碍人行动的装置穿在脚上,使穿戴者只能在束缚中艰难前进。汪建松的课程旨在引导学生思考,他希望听到同学的声音、了解他们的想法,并在顺应他们各自秉性的基础上适当指引。他说,“技术和经验必不可缺,但首先要有人文的精神,这才能打动人群。”

图为学生作品《束缚》。

在为高年级开设的《展示设计》和《综合设计》课程上,近三年来,汪建松延续着一个教学主题,即要求学生以一类他们所了解和感兴趣的、作为历史遗存的非物质文化现象为表现对象,设计一个展示空间。在全球化的时代里,生活方式经历着前所未有的变革。出生在城市的年轻人,在原乡的消亡、传统的贫乏和消费文化的浪潮里长大,高楼、公路和连锁商店,构成他们生活中最常见的景观。但地域感越是消隐,就越在当代设计中被强调、凸显;传统越是易于消逝,就越能激起人们心中遥远的原乡情怀。这样的题目使学生不得不回头思考传统生活沉淀下来的非物质文化因素,并对这种文化形态进行当代的批判和诠释,使它有可能重新进入我们的生活中。

汪建松说,“很多设计的效果会在不经意之中达到,让环境很舒适、亲切、自然;我本人也想达到这个状态”。汪老师说得最多的两个词,就是“感悟”与“感动”。童年的时光给了他对故土的依恋,也在他的心中系了一条红线,使他无论如何飘飞,内心都是笃定的。这种平和的内心状态,让他的温暖自然流泻,用关切的眼光看世界,生活中处处都充满了感动。

他的设计用空间打动人,让情感和记忆自然发生……(美术学院 相宛升/文)

相关知识

空间,唤醒情感——专访清华美院环艺设计系汪建松

设计之星齐聚温州“筑巢论坛” 清华名师烹制文化 “饕鬄盛宴”

家具设计培训:万众期待第四期清华美院家具设计高研班即将开课

设计之星齐聚温州“筑巢论坛”

家具设计培训:清华美院家具设计高研班第三期火热报名中

网易直播 | 卢志荣清华美院讲座——情怀糊口立足

清华美院刘强:企业原创创新要持之以恒

直播:搜狐•德意杯第八届室内设计大赛北京赛区总决赛

恒洁携手清华美院建实训营

卢志荣高校行 中国美院站